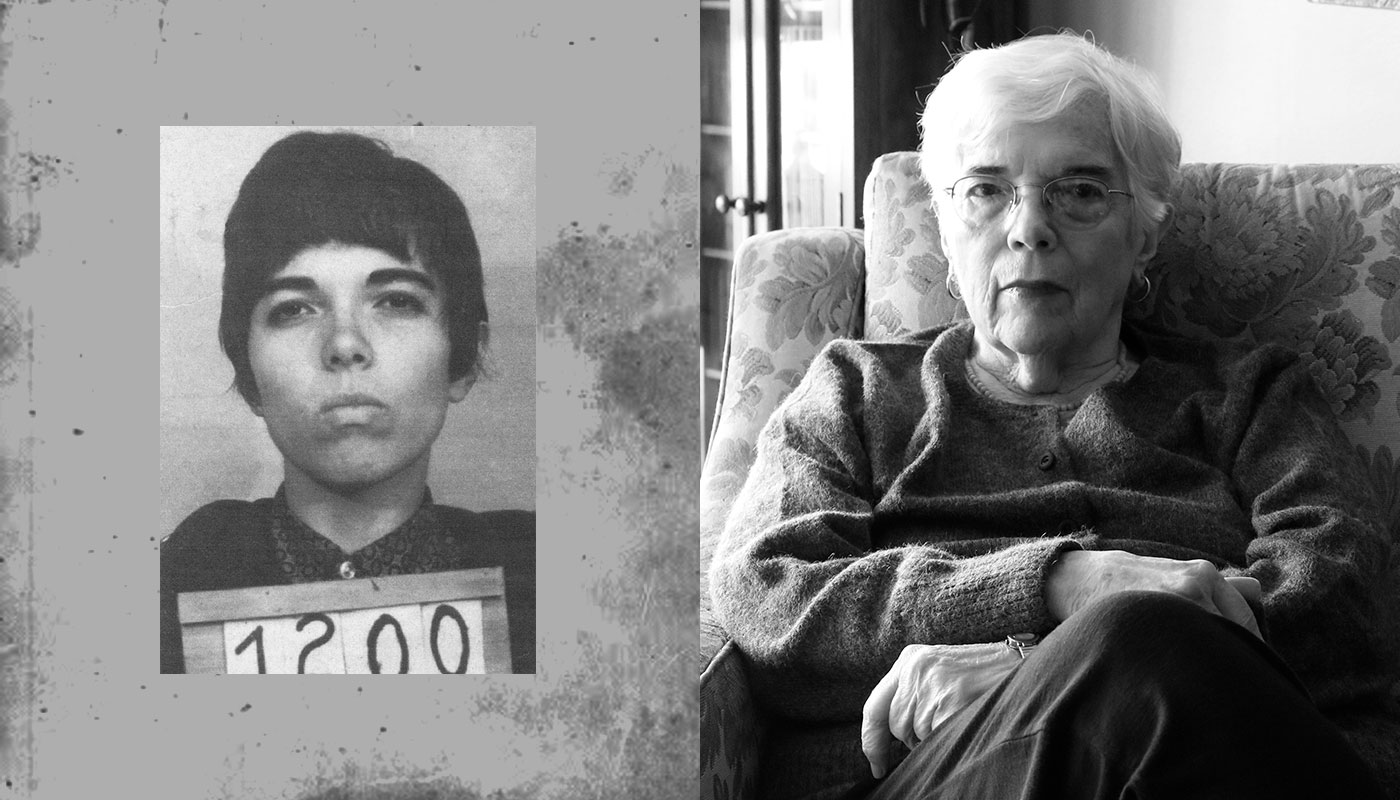

Conheci Angela Mendes de Almeida, aos 80 anos, quando ela terminava seu oitavo livro, “Do partido único ao stalinismo”. Mestre em História e doutora em Ciência Política pela Universidade de Paris VIII, sua trajetória sempre uniu ação à reflexão, militância e produção acadêmica. Ao abraçar o sonho da revolução, em 1965, quando era estudante de Ciências Sociais na famosa rua Maria Antônia, em São Paulo, Angela encontrou também o amor, unindo-se ao jovem jornalista Luiz Eduardo Merlino, companheiro de militância, brutalmente assassinado pela ditadura militar em 1971.

A dor de Angela foi ainda maior pela falta de notícias. Procurada pela repressão depois de duas prisões, ela estava clandestina em Paris, junto com Merlino, que ainda usava seus documentos verdadeiros. Planejavam voltar ao Brasil e seguir na luta contra a ditadura, mas Merlino veio antes para preparar a volta dela. Mal pisou em solo brasileiro, foi arrastado pelos agentes da repressão da casa da mãe dele e torturado até a morte, provocada por uma gangrena não tratada decorrente dos ferimentos.

Angela só descobriu que ele havia sido morto um mês e meio depois. Impossibilitada de voltar ao Brasil, transformou o luto em uma odisseia de militância latino-americana, sempre clandestina. E nunca desistiu de buscar a verdade sobre Merlino, morto sob tortura no DOI-CODI pelas mãos da equipe do general Brilhante Ustra.

Quando voltou ao Brasil, depois da anistia, ela militou nos grupos Tortura Nunca Mais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e foi precursora da luta pelos torturados na democracia: os presos comuns, os adolescentes em conflito com a lei, fundando o Observatório das Violências Policiais, integrado ao Centro de Estudos da América Latina da PUC-SP. Junto com a família de Merlino, também travou uma batalha ferrenha na Justiça para que o Estado reconhecesse o crime praticado contra o companheiro amoroso.

Escrever seu perfil para o livro “Heroínas desta História”, a convite de Carla Borges e Tatiana Merlino, organizadoras da obra feita em parceria entre o Instituto Vladimir Herzog e editora Autêntica, foi uma experiência reveladora da força, da coragem e da inteligência das mulheres que lutaram por justiça para seus familiares mortos pela ditadura ainda incensada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Acompanhem os trechos publicados abaixo.

‘“Foi a militância que nos uniu nesse momento em que estávamos prontos para tudo”, resume Angela sobre a relação com Merlino. Não era um casamento convencional, o que seria considerado “burguês” pelo casal de revolucionários. Afinal, eles já estavam namorando quando ela enfrentou sua primeira prisão, em meados de 1968, durante a ocupação da FFCL/USP em protesto contra o assassinato do estudante Edson Luís, no Rio de Janeiro, que meses mais tarde se desdobrou no conflito que ficou conhecido como a Batalha da Maria Antonia, a rua onde ela mora.

Sequestrada por policiais, passou a noite na delegacia da rua Tutóia, que depois se tornaria a sede do DOI-CODI paulista. Não poderia imaginar que, três anos depois, aquele seria o quartel-general dos algozes de seu companheiro. Naquele momento, eles eram Taís e Nicolau (codinomes que adotaram), dois jovens apaixonados e convencidos da inevitabilidade da revolução.

A segunda prisão veio no mesmo ano, quando Angela participava do famoso Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Ibiúna, no interior de São Paulo, que acabou com a dantesca prisão de mais de 700 estudantes enlameados. Entre os comandantes da operação estava o delegado José Paulo Bonchristiano, a quem ela tinha conseguido enganar em sua primeira prisão. “Quando fui interrogada por ele no DOPS, me fiz de boba, disse que estava ali por causa de um cara, e ele acreditou, disse que eu deveria deixar o cabelo crescer e usar saias em vez de calças compridas”, relembra.

Dessa vez, o delegado não a viu, mas isso não impediu que ela fosse presa, fichada e, mais tarde, condenada como os outros estudantes. Merlino, que oficialmente cobria o evento como jornalista, foi detido e transferido para o presídio Tiradentes, mas conseguiu publicar sob pseudônimo uma reportagem na Folha da Tarde, contando o que havia se passado. Os dois foram soltos, mas a situação do país só se agravaria a partir dali: menos de dois meses depois, em dezembro de 1968, o Ato Institucional Número Cinco (AI-5) desabou sobre os cidadãos brasileiros, fechando o Congresso, retirando os direitos políticos, instaurando a censura. A universidade foi invadida, professores foram cassados. A ditadura assumia sua cara mais feia.”

Merlino vem na frente, Angela só viria 11 anos depois

“Merlino não chegou a participar de nenhuma ação armada, embora tivesse carregado de balas um velho revólver do pai de Angela para qualquer eventualidade. Do doutor Fernando, ele também havia herdado uns óculos grandes de aro de tartaruga. Foram esses óculos que alertaram Leane Ferreira de Almeida, militante do POC, para a presença de Nicolau no inferno em que ela se já encontrava: o DOI-CODI de São Paulo. Ela havia sido presa no dia 15 de julho de 1971, mesmo dia em que Merlino seria, mais tarde, levado da casa de sua mãe em Santos, recém-chegado de Paris. “No primeiro dia, fui muito torturada, depois eles se ocuparam dele”, conta. Ela não sabia de quem eram os gritos que ouvia quando, no dia seguinte, levada da cela para a sala dos choques elétricos, viu, sobre uma mesinha no hall do segundo andar, os óculos “iguais aos do Allende”, que ela reconheceu de imediato. O interrogador que a conduzia percebeu o sobressalto: “Você sabe quem é, né? Sim, ele está aqui conosco também”.

Dois dias depois, em 19 de julho de 1971, ela e outras mulheres ouviram um alarido de policiais no pátio. Pequena e magrinha, Leane subiu nos ombros de duas companheiras e espiou pelo basculante no alto da cela. Foi quando viu Merlino ser jogado no porta-malas de um carro. Quase desmaiou. “Reconheci o Nicolau na hora. Era a roupa dele, eu conhecia as camisas xadrezinhas que ele usava, o cabelo dele, mesmo o rosto dava para ver. Eu não sabia se ele estava morto ou desacordado; mas tive a sensação do pior. Afinal, se fosse para levar mesmo para o hospital, como disseram depois, eles iam botar no porta-malas?”

No dia seguinte, 20 de julho, dona Iracema, a mãe de Merlino, soube da morte do filho de 23 anos e da versão divulgada pelos agentes de que teria “se suicidado”, mentira contada para encobrir o motivo real da morte: uma gangrena causada por 24 horas ininterruptas de tortura até ser jogado em uma cela forte para morrer. Foi o cunhado dele, Adalberto Dias de Almeida, marido de sua irmã Regina e delegado de polícia em Santos, que ligou para ter notícias de Merlino e ouviu dos oficiais a versão forjada. Ao entrar escondido no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo, descobriu seu corpo sem identificação. Os sinais de tortura eram evidentes, a família recebeu um caixão lacrado.”

Agentes da repressão na espreita

“Quando finalmente desembarcou no país percebeu que, apesar da gradual abertura política e da Anistia, o clima ainda era pesado. Havia estado no Brasil uma única vez nesses 11 anos, quando veio clandestinamente para o Rio de Janeiro em 1974 e passou três semanas debatendo com os companheiros do POC. Agora continuava a se sentir vigiada, o que comprovaria, em 1995, ao descobrir um documento no Arquivo do Estado de São Paulo datado de 1981, ano de seu retorno definitivo ao Brasil: “DOPS, Polícia Civil de São Paulo – Relatório Diário no 1453 – 13 de fevereiro p.p. Angela Maria Mendes de Almeida, acompanhada de seu filho, Nicolau Bruno de Almeida Leonel, desembarcou no Aeroporto de Viracopos, São Paulo, pelo vôo TP-373, da Companhia TAP, declarando pretender residir na Alameda Lorena, 489, Capital São Paulo”.

(…)

Gradativamente (…), Angela reconstruiu a história do assassinato do companheiro morto, encontrou as testemunhas, descobriu seus algozes e, com a família de Merlino, entrou com uma ação cível declaratória buscando o reconhecimento da responsabilidade do coronel Ustra pela morte do jornalista. Ainda assim, o processo foi extinto em 2010. Embora nunca tivessem almejado indenização monetária, foram aconselhados pelo advogado da família, Fábio Konder Comparato, a mover uma nova ação, essa por danos morais, para conseguir a almejada responsabilização do Estado na figura de Ustra. Dessa vez, conseguiram uma primeira vitória na Justiça, com sentença emitida pela juíza Cláudia Menge em 2012, condenando o coronel Ustra: “são evidentes os excessos cometidos pelo requerido [Ustra], diante dos depoimentos no sentido de que, na maior parte das vezes, o requerido participava das sessões de tortura e, inclusive, dirigia e calibrava intensidade e duração dos golpes e as várias opções de instrumentos utilizados”.

Ustra, porém, recorreu e, depois de sua morte, em 2015, em um julgamento marcado de última hora para o dia 17 de outubro de 2018 – quando Jair Bolsonaro havia sido o candidato mais votado no primeiro turno das eleições –, o processo acabou sendo arquivado por prescrição. O argumento? A família havia ultrapassado os 20 anos de prazo para reclamar a indenização. “Dizer que a gente esperou 20 anos para entrar com a ação é muito cruel. Foram 47 anos de muita luta. E eu sinto muito por minha avó ter morrido sem ver justiça”, disse à Pública, na ocasião, a jornalista Tatiana Merlino, filha da irmã de Merlino, Regina.

No dia 10 de outubro de 2019, Angela travou mais um capítulo dessa batalha. Em julgamento da 11ª Turma do Tribunal Regional Federal de São Paulo, por 2 votos a 1, os desembargadores não aceitaram o recurso e não receberam a denúncia do Ministério Público Federal, que pedia a condenação de três agentes da ditadura: os policiais civis Aparecido Laertes Calandra e Dirceu Gravina (JC ou Jesus), então cedidos ao DOI-CODI, e o médico legista Abeylard de Queiroz Orsini (Ustra já havia falecido). Os primeiros, por participação nas torturas que mataram Luiz Eduardo Merlino, e o último, por ter falsificado o laudo necroscópico do jornalista. O argumento foi o de sempre: o crime teria deixado de ser punível por causa da Lei da Anistia.

No final do julgamento, Angela disse aos jornalistas: “O pior é que essa decisão é um incentivo à tortura. Fico escandalizada que, na situação em que estamos, na qual o presidente da República e outros [agentes públicos] defendem a tortura, que nunca deixou de existir, e a ditadura militar, o Judiciário demonstre tal insensibilidade”.

E vaticinou: “A luta vai sobreviver a mim”.’

PayPal

PayPal